(Über alle meine Blogs findet ihr eine Liste unter

http://mein-abenteuer-mein-leben.blogspot.com/ )

Organisation und Inhaltsverzeichnis sehr ihr unter

http://mein-tibet-organisation.blogspot.com/

10. Bericht: über Bodhisattva, eine Lebenshaltung

Sie zeigen mir Bilder von Menschen voll großer Liebe, Würde, Stärke . . . Viel Wärme fühle ich, wenn ich diese Bilder sehe. Sie sind menschennäher als die anderen. Sie sind nicht symbolisch wie die eher religiösen, die ein Zeichen anregen wollen. Warme Augen sehen mich an, eine warme Handbewegung. Eine große `Kunst´ steht hinter diesen Bildern, denke ich typisch europäisch.

Wer ist das? frage ich. „ein Bodhisattva,“ sagt eine Frau aus Sukhavati. „ein Mensch, der sich hingegeben hat, alles zu tun, um anderen Menschen, ja Wesen dazu anzuregen, sich ganz zu erkennen. Eigentlich allen Wesen. Wer darauf zulebt, seine Buddha-Natur in sich zu erkennen, geht zuerst diesen Weg, das ist einfach so, ohne Absicht. Es geschieht so.“ Ich frage, ist das eine besondere Heiligkeit? — obwohl mir ja bewußt ist, daß `heilig´ eine fragwürdige Formulierung ist —, „nein, so möchte ich das nicht sagen, es gibt einfach Menschen, die diese Form des Lebens leben. Früher haben wir das so gesehen, daß ein Bodhisattva ein Heiliger ist, aber dann haben wir das getrennt. Was ist etwa schon ein Heiliger? Aber ein Bodhisattva ist was ganz Reales, sehr Menschliches. “

Und was tut so ein Bodhisattva? „Ich denke, er selbst ist erstmal ganz, ganz auf seiner mittleren Linie, und das mit Mut und Ehrlichkeit, auch mit Beständigkeit, wenn es geht, manchmal auch mit Leiden, wenn andere ihn im Gefängnis quälen, was aus lauter Mißverständnis auch gelegentlich geschieht. Das mit der mittleren Linie, dieser `mittlere Weg´, das merken die anderen Wesen und lassen sich anregen, ebenso zu sein, sogar sich zu verwandeln. Eine solche Verwandlung kann sehr plötzlich gehen: ich sehe einen Bodhisattva, und da geschieht es: diese Überzeugung in mir, ja so sollte ich leben! Ein Bodhisattva ist — fast unbeabsichtigt — ein Vorbild.“

Und wie lebt dann jemand, der diese Überzeugung bekommt? „Ich kann es nicht so sagen, doch ich denke, so, wie er den Bodhisattva erlebt. Es gibt Begegnungen, da erlebt einer einen Bodhisattva ganz echt, bei anderen Begegnungen nicht, da ist er nur ganz gewöhnlich. Das kommt darauf an, ob da eine Offenheit, eine Empfangsoffenheit ist.“

Dann steht der Bodhisattva im Dienst des Göttlichen, geht es durch meinen Kopf.

Und dann sagt die Sukhavatin uns: „So war die alte Geschichte der Menschheit, wie ich mir das vorstelle: nachdem wir uns aus dem Tierischen heraus entwickelt hatten und bewußter geworden waren, haben die Frauen das Leben bestimmt, ganz klar, denn sie haben die nächste Generation hervorgebracht, Kinder geboren und genährt. Es war ihr eigenes Anliegen, für alles zu sorgen. Gewiß waren da auch immer schon die Männer, und die Frauen haben ihre Männer dazu erzogen, gewisse Aufgaben zu übernehmen. Ihre Söhne haben sie trainiert, die Aufgabe der klaren Strukturen, des klaren, logischen Denkens zu übernehmen. Sie mußten über die engen Grenzen der eigenen Sippe hinausdenken, reisen, ja tauschen mit Dingen, die andere nicht hatten. Sie konnten ja hinaus, denn da waren keine Kinder, die sie geboren hätten.“

„Und aus diesen Erkenntnissen, daß es Klares gibt und geben kann, klareres als das Gegenwärtige, daraus entstand langsam dieses Ziel, wacher zu werden. Irgendwie bekamen zuerst die Männer die Aufgabe, sich darum zu kümmern, obwohl gerade die Frauen die Gabe des Erkennens bereits entwickelt hatten, deswegen diese Göttin, diese weibliche Pradschnaparaamita, und nicht ein männlicher Gott. Doch die Männer mussten das erstmal ausführen, die Aufgabe erfüllen. So hatten sie auch ein spirituelles Ziel neben all dem Praktischen. So kam es, daß Buddha und die anderen Großen Männer waren — wenn auch sehr weibliche Männer, kaum als Männer anzusehen. Seht euch mal diese Bronzefigur aus Ladakh an, die ich immer bei mir trage — ein wie schön-weibliches Gesicht er da hat.“

Bild 25

„Als dann immer mehr Menschen auf der Erde waren, mußte sich die Sippe gegen andere Gruppen bewahren, musste sich wehren, musste auch rauben und töten — so waren damals die Gebräuche. Und dadurch kamen die Männer an die Macht, sie bestimmten, was sein sollte, vom Körper her sind Männer ja stärker, deswegen . . . “

„Schließlich — in den letzten Jahrhunderten — wurde das Leben leichter, als es nicht mehr so viele Menschen gab und sie sich nicht mehr gegenseitig bekämpfen mußten, da spielten solche Männer-Aufgaben keine Rolle mehr, und die Männer konnten sich auf ihr Mannsein besinnen und die Frauen auf ihr Frausein — ohne alle diese künstlichen Vorstellungen. So haben beide die Suche nach dem Erwachen übernommen. Und so ist es heute. Deswegen ist Pradschnaparaamita nicht Symbol der Frau sondern Symbol des Weiblichen, nenne ich es mal. Auch des Weiblichen im Mann.“

„Doch ich sehe auch, daß eher Frauen Bodhisattvas sind als Männer.“ — Mir fällt da ein: vielleicht war die Nonne im Tal zum Shaktigomp eine Bodhisattva, jedenfalls hat sie mich tief beeindruckt und mir einen Schub gegeben. Und Li? Ich muß sie noch genauer anschauen.

Tsering staunte und fragte, „und wie kommt es, daß ich nicht wie ein Mann aussehe, daß alle Jungen nicht wie Männer sind, sondern eher wie Frauen, wie Mädchen ausehen? Und schließlich verwandeln sich die Knaben und werden zu Männern, aber Mädchen sind irgendwie schon von Anfang an Frauen, kleine Frauen sozusagen. Was soll das?“

„Das weiß ich nicht, nimm es wie es ist und genieße es. Nein, ich weiß nicht. Das, was ich eben gesagt habe, habe ich auch nur gelernt, über deine Frage aber nichts, habe dazu keine Antwort gelernt.“

Kapitel Neun — Schipki und der Langtsch-hen Khambab

In seinen großen Zeiten reichte das alte Land Guge viel weiter westlich, doch nun kommen neue Dinge auf die Kinder und mich zu, die eine gesonderte Überschrift brauchen.

Seit vielen Jahren werden die tiefen Täler zwischen den steilen Felswänden bei Tsaparang grün — es kommen ja auch hierhin wieder mehr Monsun-Winde (wohl wie in der alten Zeit des Guge-Reiches) —, und Schäfer und Bauern siedeln sich an, auch manche sehr dunkelhäutige aus den südlichen Ländern. Und an den Stellen der alten Städte haben sie kleine Dörfer gegründet, aus denen sich auch ein paar neue Städte entwickelt haben — wie Zhanda nahe der Stelle, wo früher die große Stadt Tholing lag. In meiner Fantasie denke ich mir, in einigen hundert Jahren könnten hier wieder Königreiche entstehen mit viel Wohlstand und einer hohen und bunten Kultur. Es regnet wieder mehr als noch in den zwei trockenen Jahrtausenden, und die Flüsse führen wieder Wasser, seit die Spitzen der Himalayas beginnen abzubröckeln. Die Bauern bewässern Felder und bauen Aprikosen und Gerste an und züchten Schafe, aus deren Fell sie eine sehr brauchbare Wolle gewinnen.

Den Hauptfluß hier nennen sie in Indien Satletsch [Sutlej in alter Schreibweise] Doch in Tibet heißt er Langtsch-hen Khambab, weiter stromab windet er sich mit wildem Getöse durch steile Schluchten, dort ist unten kein Weg für Menschen und Tiere, und Querungen sind kaum möglich.

An anderen Stellen läuft er in verzweigten Schlängeleien durch breitere Täler. Besonders jenseits des Kammes der Himalayas liegen Felder und Dörfer an seinen Ufern zwischen den steilen, schroffen und hohen Fels-Hängen. Dort etwa wo der Langtsch-hen sich durch den Kamm der Himalayas gezwungen hat, geht auch unser Weg rüber in die Gegend von Kinnaur. In diesem Land stehen schon seit urlanger Zeit Klöster mit Wandmalereien, so schön wie ich sie bisher nie gesehen habe. Doch das ist vorgegriffen, wir werden sie noch besuchen.

In diesem Gebiet der Himalayas sind die Wanderungen durch die tiefen Schluchten und entlang der lärmenden Flüsse sehr langwierig, es gibt selten Wege, die breiter als zweimal zwischen beiden ausgestreckten Händen sind, meistens auf der einen Seite eine hohe und zerissene Felswand, auf der anderen ein tiefer Abhang bis hinunter zum Fluß. Viele Wege waren früher schmaler, aber sie sind seit sehr langer Zeit begangen und verbreitert und gut gepflegt. Selbst hier treffen wir die Last-Karawanen zwischen Tibet und Indien. Der Bau dieser Pfade muß langwierig und schwierig gewesen sein, immer wieder gibt es aber Abstürze solcher Pfade — und dann geht die Arbeit von vorne los. Einige Male haben wir dabei geholfen und Steine abgesprengt und ins Tal stürzen lassen. In den Jahren der englischen Besatzung Indiens nannten die Europäer das Gesamte dieser Pfade den `Hindusthan-Lhasa-Highway´, damals wohl eine etwas zu hoch gegriffene Bezeichnung, aber heute klingt das richtiger. Zeitweise hatten sie sogar einen richtigen, breiten Fahrweg, doch seit es die Motorwagen nicht mehr gibt, sind sie verfallen.

Außer in besonders begünstigten Tälern ist es hier nicht möglich, Feldfrüchte anzubauen, hier ist nur Fels und Geröll und wenig Licht. Also leben hier nur Menschen, die im Auftrag der Verwaltung die Wege pflegen und Dhak-Häuser unterhalten. Man wandert hier durch die Himalayas und nicht über sie hinweg wie auf dem Weg von Bengalen herauf. Doch auch hier müssen wir über Pässe klettern, und ein paar Mal bleiben wir stecken, können nicht weiter, weil frisch gefallener Schnee alles versperrt. Meistens finden wir eine Herberge, doch ein paar Mal vergraben wir uns zum Schlafen im Schnee, eingewickelt in viele Felle. Auch die drei Tiere haben sich in ihre kleinen Schneehöhlen vergraben und warten wie wir das Ende des Schneeunwetters ab. Da ist es wunderbar, wenn wir drei zammenliegen, es bildet sich so etwas wie eine kleine Schneehöhle. Und wir ernähren uns von trockenem Tsampa und Trockenfrüchten. Wir müssen ja auch mal rausgehen, und dann graben wir uns ein Loch, das wir nachher wieder verstopfen. Wenn es unsichtig ist, etwa bei Schneesturm, nehmen wir ein Seil mit nach draußen um zurück zu finden — wie weiland die Ariadne im alten Griechenland.

In einer der Herbergen erlebe ich mal folgendes: Eine Frau, eingewickelt in viele bunte Tücher, die sie im Laufe des Abends beim warmen Feuer langsam abwickelt, diese Frau also erzählt mir von den Dörfern und Klöstern in den Tälern von Spiti und Kinnaur, jenseits der höchsten Kämme.

Schon seit uralter Zeit gibt es hier Traditionen, die den Buddha und seine Lehre verehren und den immer zahlreicher werdenden jungen Mönchen und allen Menschen, die aus vielen Ländern kommen, zweierlei zeigen: wie du mit harter Arbeit in diesen unfruchtbaren Gegenden Nahrungspflanzen anbauen kannst, und wie du diese harte Arbeit verbindest mit ganzer Wachheit, also nicht so einfach vor dich hinträumend. In einer in den Felsen gehauenen Buddhahalle haben sie einen Spruch an die Wand geschrieben:

Sahaja Yoga

... zuerst erreichst du die vollkommene

Sammlung, du verharrst still und gesammelt,

besonders wenn du tätig bist; da erlebst du, daß

es ein Selbst tief innen ist, das alles still beobachtet,

wie ein Zeuge. Du aber handelst und arbeitest und

denkst und hörst und sprichst, unbekümmert von

all dem. Dabei fühlst du keine Bekümmernis,

keine Sorge, keine bitteren Gedanken — einfach

Freude und schlichtes Glück sind da. Du wirst

gewahr, daß nichts dich, dein Ich berührt.

... zuerst erreichst du die vollkommene

Sammlung, du verharrst still und gesammelt,

besonders wenn du tätig bist; da erlebst du, daß

es ein Selbst tief innen ist, das alles still beobachtet,

wie ein Zeuge. Du aber handelst und arbeitest und

denkst und hörst und sprichst, unbekümmert von

all dem. Dabei fühlst du keine Bekümmernis,

keine Sorge, keine bitteren Gedanken — einfach

Freude und schlichtes Glück sind da. Du wirst

gewahr, daß nichts dich, dein Ich berührt.

Du musst also nicht andachtsvoll in der Buddhahalle sitzen, sondern auch das Leben da draußen mit den Mühen und Freuden, mit dem Arbeitsschweiß und auch dem kühlen Wind für die Erholung sind das Echte des Lebens. Den beiden Kindern gefällt das sehr, denn langes Stillsitzen mögen sie nicht immer.

Und dann gehen wir wieder durch sehr weite Täler, alles Schutt und glänzende Flüsse und glänzendes Wasser, das von den Bergen herabrinnt. Das Besondere sind die pastell-beigen und -grauen Farben. Und dann wieder über die kahlen Höhen, auf denen kaum Tiere zu sehen sind, es gibt dort nichts zu fressen. Doch der Karawanen-Weg ist zu erkennen, seit Jahrtausenden getrampelt und ausgetreten und gepflegt, zum Teil zu Staub getreten. Auch haben die Leute immer wieder Steinhaufen angelegt, die wir schon von weitem sehen, meistens steckt eine Stange darin, an der bunte Wimpel wehen. Diese Fahnen sind ja bedruckt mit wichtigen und fröhlichen Mantras, und es der Brauch, sie im Wind wehen zu lassen, der Wind trägt diese Mantras in die Welt. Es kann sie ja anderswo kein Mensch lesen, doch der Sinn teilt sich allen Geistern mit, und somit auch den Menschen.

Auch sind allgemeine Nachtrichten betreffend die Wege daraufgedruckt — diese Fähnchen sind dann blau, weil sich Blau im Sonnenlicht am längsten hält.

Im Dorf Schipki, noch auf der Nordostseite der Gebirgskette, haben sie viele Ziegen, die im Sommer in den Bergen gehütet werden, im Winter aber weiter im Tal, wo kaum Schnee liegt. Das Haupteinkommen dieser Hirten ist das Leder dieser Ziegen, dickes Fell, meistens schwarz. Sie benutzen dieses Ziegenfell selbst als Kleidung, besonders für die Beine: Unter dem Gho sehen die schwarz befellten Beine heraus, es sieht aus, als ob da ein Tier auf zwei Beinen steht. Doch wertvoller ist das weiße oder beige Fell, und wenn es weiches Leder ist, dann geben sie diese hellen Beinbekleidungen ihren Kindern und besonders geliebten Frauen (manchmal auch geliebten Männern), aber das meiste verhandeln sie.

Unter den Fellbeinlingen tragen sie wie alle Leute in diesen Ländern Wollstrümpfe — jedenfalls im Winter. Die Fellbeinlinge haben wie die Strümpfe oben ein Band, mit dem sie am Leib-Gurt aufgehängt, angenestelt werden. Solche Ziegenfell-Beine sehen sehr dick und stark aus, auch gemütlich. Und sie hängen bunte Stoffstücke an die Fellbeine. Wie die meisten Tibeter schmücken sie sich mit buntem Flitter — außer denen, die in Behörden arbeiten, und außer den nicht seltenen Räubern, die auf Pferden durch das Land jagen und ihre Schwerter schwingen. Während des Winters in der Höhle am Kailash-Berg hatte Tsering auch solche Felle an den Beinen. Schnee fiel schnell wieder ab von den glatten Ziegenhaaren. Ich hatte auch welche, doch mir waren sie zu schwer . . . alles muß ja an dem Leibgurt getragen werden, was ich nicht mag, es zieht zu sehr nach unten. Na ja, ich hätte ihn an einer Art Träger über die Schultern hängen können . . .

Kapitel Zehn — Der Knabenkampf

Diese Kleidung mag ich sonst sehr, sie ist leicht und offen und man ist beweglich in ihr — und sie ist warm, aber seht, was gleich kommt. Mit Li und Tsering stehe ich im Schipki-Dorf auf einer kargen Wiese, wo unsere Tiere fressen, und wir lehnen uns an einen niedrigen Felsen. Um uns spielen einige größere Kinder, sie jagen umher und versuchen einander zu fangen — wie Kinder das überall tun. Die Mädchen — sie tragen Kias wie überall im Himalaya-Gebiet — versuchen, den Jungen unter das Gho zu sehen, jedenfalls tun sie so und zupfen immer wieder an ihnen herum, und die Jungen wehren sich, und die Mädchen lachen. Da beginnt Tsering mit einem Jungen wie im Spiel zu raufen, aber es ist irgendwie ein altes Ritual, scheint mir.

. . . und sie wälzen sich auf dem mageren Boden, und die Mädchen stehen dabei und versuchen begierig einen Blick unter die auffliegenden Ghos zu erhaschen und lachen und kreischen. Dazu habe ich zwei Zeichnungen gemacht {Bild 26 und Bild 27}.

Im heftiger werdenden Raufen packt der Andere Tserings Bein und reißt es hoch. Da fliegt Tsering hin und ist unterlegen, er liegt auf dem Boden, der andere hockt auf ihm, und die Mädchen freuen sich über das,was sie nun sehen können. Erst nach langer Zeit darf er aufstehen, und beschämt schüttelt er sein Gho aus und geht weg.

Bis dahin steht Li hinter ihm und sieht wie sie raufen, doch sie sieht eher auf seinen Kopf, hält die Hände wie segnend und versucht ihm Kraft und Geschick zu geben, aber es nützt nichts.

Wie er noch beschämt liegt, kniet sie sich neben ihn, schiebt seine Knie wieder zusammen und legt das Gho wieder zurecht über seine Beine. Dann legt sie ihre Hände flach auf seinen Unterleib und sein Herz, und so bleiben sie eine lange Weile. Liebevoll sieht sie auf sein Gesicht mit den geschlossenen Augen. Und dann erst steht er auf . . .

Ich frage ihn später mal, wie sich der Ausgang des Kampfes angefühlt habe. Verlegen sagt er, „ausgeliefert, hilflos, ich wollte nicht . . . habe mich geschämt. Mußte mich nachher hinter einem Felsen verstecken. Doch auch Lust — die Kühle an den nackten Schenkeln und an den Hoden, und die großen Mädchen-Augen und ihr Kichern, das war auch wie die Kühle, Kühle mag ich am Körper, doch es ging etwas zu weit. Und es war zu eisig, bei dieser Kälte in der Luft, aber auch klar und schneidend . . . wie Frost eben ist, war vieles drin. Der andere hat mich sehr fest gehalten, und ich habe etwas geweint vor Scham und erst mit den Beinen gestrampelt und mich geschüttelt, aber es half nichts, ich war an den Boden geklemmt und entblößt, blank, nackt.“

„Es gehört zu den Regeln, daß ich, einmal besiegt still liegen bleiben muss, mich nicht so schnell bewegen darf. Der Andere ging, und ich musste noch immer wie genagelt am Boden liegen, entblößt für alle Augen. Erst wie Li kam, war ich erlöst. Ich bin so dankbar, daß sie da war.“

Nach einer langen Stille sagte Tsering, „Nun, insgesamt gesehen aber war es gut. Eine Erfahrung, die ich nicht selten habe. Auch wenn ich mal der obere bin . . . dann reizt es MICH, den anderen so zu entblößen, fest nach unten zu drücken, fest an den Boden zu zwingen . . . doch nun war ich mal dran — so ist es eben. Eine Erfahrung! Danke den lachenden Mädchen-Augen und ihrem Kichern! Damit wurde die Erfahrung stärker, bitterer, eine wichtige Lehre. Diese Entblößung gehört dazu, es ist ein starkes Zeichen der totalen Unterlegenheit, muß mal sein, ist ja auch nicht gefährlich, kann man sich mal leisten zur Erfahrung.“

Li sagt noch dazu, „und sehr tief hat es mich angerührt, wie ich Tsering verlieren sah. Wollte ihm helfen und ihm Kraft

schicken . . . Und wie er da unbewegt lag, schüttelte es mich und kamen mir die Tränen, und schluchzend ging ich schließlich zu ihm und half ihm. Wir beide weinten, dann aber musste ich weg gehen, . . . “

Sie haben hier im Land eine große Regel: emotionale Erfahrungen helfen beim Reifen der Seele — das wird immer wieder herausgefordert. Da sind auch Tränen, auch Lachen gute Werkzeuge — und eben auch Raufen und vieles andere. In Shaktigomp habe ich das auch erlebt.

Später erzählte ich die Sache einem alten Geshe und fragte ihn nach dem Sinn dieses Kampfes. „Das ist ein Ritual, das noch nicht so alt ist. Und das kam so: Früher geschah es auch hier wie in vielen Ländern, daß Männer Frauen vergewaltigten. Je mehr sich aber die Frauen gleiche Rechte und gesellschaftliche Achtung erstritten wie die Männer . . . , desto mehr suchten sie nach einem eindeutígen Weg, die Vergewaltigungen endgültig verschwinden zu lassen.“

„Sie erkannten, daß die Gier zu vergewaltigen sehr stark ist und nicht durch Verbote und Strafen beseitigt werden kann. Es kam immer wieder vor, besonders in diesem einsamen Land. Dann kamen sie auf die Idee, daß schon die Knaben diese Gier ausleben sollten, aber nie an Mädchen sondern an ihresgleichen — damit den Mädchen kein Schaden zugefügt wurde, und damit die Knaben am eigenen Leib erlebten, wie demütigend das ist, und damit sie eine Möglichkeit hatten, iher Gier auszuleben und zu überwinden.“

Er sagte dann: „diese Form von Raufen unter Knaben ist gewollt und wird nicht betraft. Doch jede Vergewaltigung einer Frau oder eines Mädchens, oder eines Kindes überhaupt wird sehr schwer bestraft: Der Sünder wird in der Mitte des nächsten Ortes an einen Pfahl gebunden so, daß alle seine Blöße sehen, die rot bemalt ist. Vorher muß er drei Tage fasten, aber er muß viel trinken, und die Pfählung am Pranger dauert auch drei Tage. Dann wird er aus dem Land gejagt, darf das Land nie wieder betreten — so ist das Gesetz.“

Und es hat gewirkt. Hier gibt es sehr selten Vergewaltigungen von Frauen und Kindern.

Am nächsten Nachmittag nimmt ein größeres Mädchen den überlegenen Raufer an die Hand, und sie verschwinden zwischen den umherliegenden Felsen. Tsering sagt, „das will ich sehen“ und geht hinterher.

Die übrigen bleiben auf der Wiese, wo ein recht kleiner Junge breitbeinig stehen bleibt und die Mädchen tun lässt . . . ich kann ja nicht verstehen, was sie einander zurufen. Doch ich sehe, wie er zittert. Sie halten ihn fest, und wie sie sein Gho anheben, drückt er mit der Hand die Unterhemden an den Leib. Ein Mädchen reißt auch die hoch . . . und wieder Lachen und Kreischen . . . , und der Junge weint abwehrend und rennt dann weg. So etwas ist nicht gerne gesehen, wird aber nur gerügt.

Tsering kommt bald zurück, „der Raufer hat sich gewehrt, er wollte nicht, sie durfte nur mal kurz hinsehen, dann sind sie auseinander gegangen,“ und er zeigt mir, wie unter seinem Gho sein Penis steif geworden ist bei diesen Spielen, und ich bin auch nicht unberührt. Ich frage ihn, wirst du nun doch bald zum Mann? Das macht ihn schon wieder unsicher, „nein, nein, ich will ja nicht, aber was kann ich machen? Doch wie es gerade ist, muß es gut sein.“

Li war bei den ganzen Spielen ziemlich verlegen und sah meistens wo anders hin. Und es ist ein leichter Abstand zwischen den beiden Kindern entstanden. Li findet ein schönes Mädchen im Dorf und geht mit ihm Hand in Hand umher, und wie Tsering mir erzählt, schmusen sie hinter einem Felsen und küssen sich innig, so sagt er. Li spricht ja auch Tibetisch — so wie fast alle Chinesen, die hier leben, Tibetisch sprechen, es sind Leute, die Tibet und seine Kultur lieben und pflegen, bewahren und nicht eingreifen wollen. Na ja, so ist es wohl mit allen Ausländern, die hier sind, mehr oder weniger.

„ . . . und schließlich ging ich mit dem anderen Mädchen — mit Tsering konnte ich nicht mehr schmusen, und da wählte ich das schöne Mädchen . . . “ sagt Li noch.

Gegenüber, vor einer Hütte steht ein alter Mann, sein Gesicht fast ohne Runzeln aber mit dünnem, silbernen Bart, kaum Haare auf dem Kopf, er lehnt sich auf zwei Krücken und sieht auch den Kindern zu. Sein Gho ist weiß-rot gestreift, senkrechte Streifen — wie meins —, und die schwarzen Strümpfe wie alle hier. Später setzt er sich auf eine Bank an der Hauswand, schamlos wie Alte sind, breitbeinig. Doch kein Mädchen sieht mehr hin — oder höchstens kurz aus Höflichkeit —, ich denke, so sind seine Träume in Gedanken an die jungen Jahre.

Eine junge Frau bringt ihm einen Napf mit Tsampa und einen mit Joghurt und ein paar grüne Blätter, und sie reden lange miteinander, ich verstehe nicht, über was. Doch sie ist ihm dankbar für das Gespräch und berührt verehrend seine Füße. Schüchtern umarmen sie sich, und sie geht. Li geht zu ihr, und sie gehen Hand in Hand in die Hütte der Frau.

Auf unserer Wanderung treffen wir in manchen Gärten oder an buschigen, versteckten Stellen miteinander verschlungene Paare, die zusammen liegen oder hocken, sich umarmen, Frau und Mann, oder sie sitzt auf seinem Schoß, Kia und Gho hoch geschoben . . . Ich denke, da sind diese Strümpfe sehr passend, die Beine bleiben bekleidet, in der großen Kälte hier könnten sie den Sex ja kaum anders leben.

Wie so oft in diesem Land habe ich die Zweifel, ob denn das Schlachten von Tieren nach den Lehren des Buddha richtig ist. Nahe dem Dorf ist ein kleines Kloster, die Kyira-Gompa [Gompa ist ein Kloster, jedenfalls ein kleines]. Ich treffe den Abt des Klosters, ein Rinpoche Ahimsa, und obwohl sein Name `Gewaltlos´ bedeutet [in der Sanskrit-Sprache], ist auch er für das Schlachten dieser Tiere. Er sagt, „wenn wir das nicht täten, könnten wir hier nicht leben. Denn sieh mal, wir Menschen brauchen Nahrung, die am Anfang von den Pflanzen kommt. Doch — jedenfalls hier im Hochgebirge —, es gibt zwar viele Pflanzen, Gräser und Kräuter, auch ein paar niedrige Büsche . . . “ Ich sehe immer wieder, daß es zahllose kniehohe — oder noch kleinere — Weidenbüsche gibt, auch wintergrüne Weiden mit recht hartem Laub.

„ . . . aber wir Menschen sind von der Natur nicht mit den Organen ausgerüstet, sie zu sammeln und zu essen und zu verdauen. Und Gartenbau oder Feldbau ist hier oben nicht möglich, die warme Jahrszeit ist zu kurz. Aber diese Tiere — Yaks, Ziegen und Schafe — können die Pflanzen sammeln. Und wir lassen sie diese Pflanzennahrung essen, ihren Körper daraus aufbauen — na ja, und dann essen wir sie auf. Einfach gesagt. Sonst könnten Menschen hier nicht leben. Und wie ich es verstehe, war die Lehre Buddhas nicht, keine Tiere zu töten, sondern alles bewußt und in geistiger Klarheit zu tun. Also sprechen wir mit der Seele des Tieres bevor wir es töten, erklären, um was es geht und so weiter — und das macht uns die Sache auch selbst bewußt.“

Li ist bei dem Gespräch dabei und verwirrt, sie sitzt mehr als ich fest zwischen ihrer Liebe für alle Tiere und dem gelegentlichen Bedürfnis, sogar Gier, etwas starkes Fleisch zu essen, nicht nur Grünes.

Hier in Tibet trinken die Leute viel Alkohol, so viel wie in anderen Ländern auch, oder mehr. Wegen ihrer besonderen und reinen Form der Dharma-Lehre hatte ich die Tibeter immer als sehr klar und enthaltsam eingeschätzt, doch . . . „wir haben immer etwas Schnaps bereit, wenn Gäste kommen — und in jedem Haus gibt es Vorrichtungen, eine Destille und so weiter . . . “ Immerhin sehe ich, daß sie selten wirklich betrunken sind. Der Rinpoche sagt mir dazu: „ . . . du kannst trinken, wirklich herbe Sachen trinken. Wenn du betrunken sein WILLST, wirst du betrunken, selbst von einem kleinen Schluck, aber wenn nicht . . . dann kann eine ganze Flasche dich nicht betrunken machen. Dann trinkst du anders. Und leichter wird dein Geist, ja schon, du wirst leichter und geistig lebendiger, aber betrunken? Nein, eigentlich selten. Wenn du Leute siehst, die schon von einer halben Flasche betrunken sind, dann sind sie vielleicht ein wenig krank — oder sie brauchen´s eben.“

„Doch in Notzeiten haben sie schon sehr viel getrunken – wenn sie´s bekamen, sinnlos denke ich, waren oft betrunken.“

„Manchmal kommen Pilger oder Händler aus Europa oder Sibirien vorbei, die freuen sich, daß sie hier in Tibet so leicht Schnaps bekommen, und sie trinken — unmäßig, sage ich dir, und sie werden schnell schwer betrunken. Dabei trinken sie nicht einmal viel, nicht einmal eine ganze Flasche am Abend. Ich denke, sie wollen . . . und ich denke, das ist dann auch richtig, passend . . . “

Dann frage ich den Rinpoche noch, ob ER Fleisch ißt und Schnaps trinkt. „Ja, gewiß, doch vorsichtig bin ich und versuche die Mäßigung einzuhalten, die nötig ist, um mein klares, inneres Leben zu leben. Ich meine ein Leben nach den Lehren des Buddha — so wie ich sie verstehe. Meine Vorstellung ist, an allem `zu riechen´, doch ich lasse mich davon nicht fangen, werde nicht davon abhängig. Und ich meine, damit widerspreche ich nicht den Lehren meines Meisters, des Gautama Buddha. Dennoch, ganz wohl ist mir nicht dabei, so ist das Leben: immer in einem Zweispalt. Nie eine eindeutige klare Linie, immer ist etwas Unsauberkeit dabei.“ Er lacht: „so kann einer nicht zum Bodhisattva werden, oh, oh.“

11. Bericht: über Rückfälle im Mensch-Sein, Rückfälle in der Entwicklung zum Wahren Menschen

Das Leben in Tibet erfahre ich als schön und harmonisch. Ich mag Harmonie in meinem Leben, und das, was die Leute hier in Tibet machen, ist für meine Erfahrungen das Harmonischste.

Ich habe Anderes gesehen auf meiner Wanderung aus meiner Heimat hierher. Da gab es Gebiete — es waren immer Wüsten- und Steppengebiete —, in denen die Menschen ganz anders waren. Sie hatten sich große kuppelfömige Tempel gebaut; diese Tempel strahlten vor Schönheit in Gold oder Grün, sie waren umgeben von Baumhainen mit köstlichen Früchten und glänzenden Teichen und Kanälen mit klarem Wasser und bunten Enten und Fischen, sie stachen glänzend hervor aus den eintönig beigen oder grauen Wüstengebieten — die Hütten der meisten Menschen sahen ebenso eintönig aus wie die Wüsten.

In diesen Tempeln versammeln sich die Männer regelmäßig und rufen einen Gott an und unterwerfen sich ihm und geloben ihm ihr Blut und Leben, ja sogar das Leben ihrer Frauen und Kinder und alten Leute — diese kommen selbst nie in den Tempel. Und dann brechen sie aus dem Tempeldienst hervor, werfen sich auf ihre Pferde und jagen in das Land hinaus, wo sie mit großem Geschrei wilde Kampfspiele vollbringen. Dabei werden oft Männer verwundet oder getötet, das gehört zu ihrer Kultur, und ihre Frauen und Kinder müssen trauern, das gehört auch zu ihrer Kultur.

Der regelmäßige Nahrungserwerb aber obliegt ganz den Frauen und Kindern und Alten, die an bewässerten Stellen — von ihnen bewässert — eine Landwirtschaft betreiben für alles, was sie benötigen. Auch Kühe, Ziegen und Schafe werden gehalten für das viele Fleisch, das sie essen, und für das Leder ihrer Kampfausrüstungen. Und Bäume für das Holz der Häuser und für das Kochen.

Sie unterstehen einem Führer, auch Khan genannt, der sie in regelmäßigen Abständen von etwa zehn oder zwanzig Jahren in großen Reiter-Scharen versammelt und mit ihnen andere Völker überfällt, sie beraubt, alle außer den Mädchen tötet und ohne Sterbe-Rituale in den Trümmern liegenlässt, schnell aufgefressen von den Schakalen, Geiern und Raben. Die Mädchen werden mitgerissen und sind zur Sklaverei verdammt.

Dieser Khan zieht seine Männer mit — durch seine Reden und seinen Prunk, auch durch den Prunk der Tempel und der kriegerischen Ausrüstung und der gemeinsamen, flammenden Gebete an ihren Gott. Es gibt einige solcher Kriegsvölker, die sich gegenseitig bekämpfen und berauben. Das alles ist ganz anders als bei den Tibetern und anders als in meinem Land.

Der Gegensatz zu Tibet ist groß, und ich suche nach Quellen der Erläuterung, was hier mit den Menschen der kriegerischen Reiterscharen geschieht. Ihre Lebensweise beruht auf einer Religion, wie ihr gewiß schon gemerkt habt, und es scheint mir paradox, daß sie sie die `Religion des Friedens´ oder die `Religion der Reinheit´ nennen.

Ich komme auf meinen Wanderungen weit im Norden, jenseits von Tibet in eine große, weit ausgedehnte und alte Ruinenstadt, sie liegt schon in den Grenzgebieten zu den Wüsten nördlich der Ebenen und Gebirge des tibetischen Landes. Zwischen den Ruinen leben in einigen kleinen Dörfern Bauern mit ihren bewässerten Gärten und Feldern. Zwischen ihnen begegne ich einer Gruppe von Menschen, die wie Nonnen und Mönche leben, und ich bleibe einen Winter über bei ihnen. — Wie kommt es, daß hier diese große Ruinenstadt steht, obwohl genügend Wasser vorüberfließt um eine reiche Landwirtschaft möglich zu machen würde? frage ich diese Leute.

Da werde ich an einen Geshe verwiesen, der zusammen mit einer Frau und einigen Kindern etwas abseits in einer der Ruinen wohnt, umgeben von einem großen Gemüsegarten, den sie aus einem der Kanäle bewässern. Der Geshe gibt mir eine lange Lehrstunde, und ich fasse zusammen, was er mich lehrte:

„Hier geschah etwas, das der Menschheit immer wieder mal passiert. Diesen Menschen wird das normale, ausgeglichene Leben langweilig und sie erschaffen sich in ihren Gedanken ein anderes Leben mit mehr Aufregung und Glanz und auch Schwierigkeiten. Zum Lohn für diese Schwierigkeiten können sie Reichtümer und Ruhm und Luxus erwerben, aber meistens kommt es nicht dazu, da Reichtum nur jemand erwirbt, der andere beraubt oder gar tötet. Es bleibt ein Traum. Es muß auch ein Traum bleiben zu denken, daß alle Menschen in Wohlstand leben können — außer es gibt nur noch wenige Menschen.“

„Bei uns war es so, daß sich in den Steppen nördlich von hier ein kleines Volk solche Gedanken gemacht hat, einen Führer erkoren hat, den Khan, und der führte sein Volk in ein Leben von Ruhm und Reichtum und Abenteuer — sie haben diese Stadt zerstört, beraubt und die Menschen getötet oder in Sklaverei mitgeschleppt. Lange hat das nicht gedauert, nach zwei oder drei Generationen brach das System zusammen, weil den Menschen dieses grausame Leben nicht mehr behagte und sie zu unseren Lebensformen zurückfanden. Immerhin hatten sie bis dahin viel zerstört, auch diese Stadt und die Ländereien rundherum, und es gab keinen Reichtum mehr zu erbeuten. Und sie hatten selbst sehr gelitten unter dieser unmenschlichen Lebensweise, sie wurden arm, trostlos, zerlumpt. Und unsere Leute haben sich hinterher sehr bemüht, dieses Volk von den seelischen Krämpfen wieder zu befreien und sie zum reinen Mensch-Sein zurückzuführen — mit mäßigem Erfolg nur. Auch das dauert schon drei Generationen und ist nicht abgeschlossen. Trotz dieser Mühen sind sie sehr arm geblieben, sie leben ein karges Leben. Der geraubte Reichtum zerrann ihnen schnell.“

„Ich denke, was jene Leute gemacht haben, war ganz künstlich, entsprach nicht den natürlichen Eigenschaften des Menschen. Aber so geht es oft, früher ging es noch viel häufiger so. Nur einige Wochenreisen nördlich von hier kannst du einige Ruinenstädte sehen, die schon seit vielen Jahrhunderten zerstört sind. Nur noch in Felsenhöhlen kannst du Wandmalereien bewundern, die in farbig strahlender Weise das Leben des Buddha und seiner Leute darstellen. Das Volk, das sie gemalt hat, ist verschwunden. Unsere Forschungen haben gezeigt, daß es von einem solchen Khan und seinen Reitern zerstört wurde, die Menschen alle getötet wurden, die meisten Tempel, Häuser und Gemälde verbrannt und zerrissen und die Bewässwerungsanlagen vernachlässigt wurden. Nur in einigen Höhlen, die zugemauert waren, blieb etwas erhalten. Das wird heute gepflegt, doch leider eher als Museum als daß es zur Andacht genutzt würde.“

„Tausend Jahre oder so danach kamen Menschen aus euren Landen, haben die Höhlen geöffnet und einen großen Teil der Gemälde mitgenommen — sagten, sie wollten sie retten —, um sie in euren Sammlungen zu zeigen. Na, die sind nun inzwischen auch vergangen, den vielen Kriegen und Katastrophen in Europa zum Opfer gefallen. Hätte man sie nur in ihren Höhlen gelassen!“

„Was du hier siehst, ist ein Teil der vielseitigen Natur des menschlichen Wesens: der Mensch hat die Möglichkeit, sich ein künstliches Geistgebilde aufzubauen, dem er sich unterwirft und meint, `das bin ich´, nämlich dieses Geistgebilde [die Übersetzer: in eurer Sprache des einundzwanzigsten Jahrhunderts nanntet ihr das das `Ego´, im Sanskrit `Ahamkara´, die Identifikation mit etwas, was künstlich ist]. Das ist in unserer Natur angelegt und möglich, und wir müssen immer aufpassen, daß wir nicht in diese Fallgruben stürzen.“

„Wie es scheint, ist uns diese Fähigkeit angeboren. Kultur heißt, damit umgehen zu können und es zu überwinden und jenseits dieser Haltung anzukommen, zu wachsen im Mensch-Sein. Und nach meiner Meinung ist Lebenskunst, sich diesem `das bin ich´ nicht zu unterwerfen. Denn Fallgruben sind es immer, weil sie das Leben erschweren und Erleuchtung verhindern.“

„Leute, die dieses `das bin ich´ [Ego] zum vordringlichsten Lebensinhalt gemacht haben, werden Khane und ihre Krieger und erschaffen unendlich viel Leiden. Sie bringen immer wieder Unfrieden in die Menscheit. Ja, früher haben sie riesige Völker beherrscht und mit ihrer Hilfe die natürlichen Schätze der Erde ausgebeutet und ohne Ersatz verbraucht, übrig geblieben sind viele dieser Wüsten, lebensfeindliche Asche-Halden auf dem Lande und in den Meeren, die es heute auf der ganzen Erde gibt. Sie waren aber vor der Zeit der Menschen grün, oder die Gewässer und Lüfte rein blau und lebendig. Nur hat es damals keine Menschen gegeben, und der Mensch ist doch — angeblich — die Krone der Schöpfung, hätte es wenigstens sein können.“

Was ich hier höre, muß auch in meiner Heimat geschehen sein, die Folgen jedenfalls sehen ähnlich aus wie hier — nur daß es bei uns in Europa schneller wieder grün geworden ist: die Natur kehrte wieder zurück, als die Menschen-Kraft sich abschwächte.

„Vielleicht wird es sich am Ende der Zeiten doch gelohnt haben, daß es Menschen gab, trotz all der Leiden und unnötigen Tode, nur genau können wir das heute noch nicht wissen. Zur Geschichte des Mensch-Seins gehören eben auch all diese schwierigen Dinge, anscheinend kann der Mensch nur an diesen Dingen wirklich wachsen — bis hinauf zur Krone.“ [den Übersetzern sind diese Gedanken sehr ungewohnt, wir hoffen, eine verständliche Übersetzung gebracht zu haben]

Ich kehre nach über zwei Jahren langer Wanderungen zurück nach Sukhavati. `Mein´ Geshe hat viel Kenntnisse der alten Geschichte und gibt mir noch ein paar Erläuterungen — weniger für mich (das Alte interessiert mich nicht so sehr) sondern für meine Berichte an die Leute in meinem Land im zwanzigsten Jahrhundert. Er sagt: „Was heute die Khane und ihre Völker sind, ist sehr klein und unbedeutend. Doch in früherer Zeit, also vor zwei, drei, vier Jahrtausenden waren es ganze Religionen, an vorderer Stelle das Christentum, der Islam und — für eine kurze Zeit — der Kommunismus. Sie haben Millionen von Menschen, sogar Frauen, auf die Pferde gebracht, würden wir heute sagen, alles war erfüllt von solchen Vorstellungen der Welteroberung, des Zerstörens, des reich-Werdens, der Bekehrung, der Selbstsucht, des `das bin ich´ [Ego, Ahamkara] !“

„Zusammen waren die Völker dieser Religionen sehr stark. Sie hatten die klar gesteckte Methode, alles in einfachen Worten zu erklären, die jeder Mensch irgendwie verstehen oder wenigstens nachplappern konnte, und so liefen ihnen die Massen nach. Die große Mehrheit der Männer auf der Erde waren davon überzeugt und opferten sich hin, und opferten auch ihre eigenen Völker und Familien und ihre Lebensquellen, nämlich die Fruchtbarkeit der Böden und Gewässer. Diese Religionen bekämpften einander zwar bis auf den Tod, aber grundsätzlich verfolgten sie alle fast gleiche Ideen. Durch die Kämpfe gegeneinander machten sie gemeinsam vieles kaput, was Menschen vorher aufgebaut hatten.

[Wie wir Herausgeber im 21. europäischen Jahrhundert dieses lesen, wird uns übel bei den Erkenntnissen des Geshe über unsere heutige Zeit. Übel vor Hilflosigkeit, denn wir wissen, daß selbst mit diesen Erkenntnissen eine schnelle Änderung nicht möglich ist: das Beharrungsvermögen der alten `Religionen´, wie er sagt, ist zu groß. Das `das-bin-ich´ (Ego) ist zu stark, und es ist in unseren Kulturen zu fest verankert, es ist Werkzeug der Mächtigen, die damit ihre Helfer − den kleinen Mann − betören und bestechen, die kleine Frau lässt sich ein wenig weniger bestechen, aber auch. Uns bleibt die Hoffnung, daß das, was Aryaman im späteren Tibet beobachtet, tatsächlich kommen wird. Wir können allerdings nicht blind hoffen, daß es schon werden wird. Wir können uns nicht auf eine Gottheit verlassen oder − wozu wir heute neigen − auf die Wissenschaft oder Vernunft. Nur wir Menschen selbst können die Veränderungen bringen, sie sind für uns, also müssen wir uns darum kümmern. Wir denken, daß die Lehren des Buddha, die Aryaman so sehr gesucht hat, ein Rettungsanker sein können, doch nochmal: wir Menschen müssen es selbst anpacken]

Kapitel Elf — Wanderung über den Kamm der Himalayas (der Schipki-Pass) und in die Länder Kinnaur und Spiti

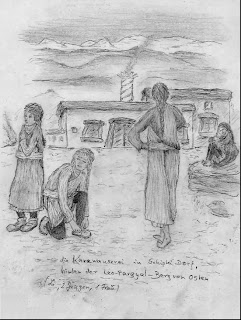

Das Bergdorf Schipki liegt am Hindusthan-Lhasa-Fern-Weg [`Hindusthan-Lhasa-Highway´]. In Schipki gibt es wie in vielen Plätzen entlang der großen Karawanenwege eine Karawanserei, eine Ansammlung von Häusern und Höfen, in denen Karawanen für eine Nacht, für ein paar Tage oder den ganzen Winter unterkommen. Die Karawanen versorgen sich selbst, denn außer etwas Milch, Butter, Käse und Gerste — und auch die kommen aus anderen Dörfern — haben die Leute hier nichts abzugeben. Die Karawanen bringen auch Brennholz mit, und so liegt immer etwas bereit, und in den großen Öfen brennt im Winter immer ein Feuer und macht die Räume warm — wenn auch nicht heiß —, die Öfen stehen in der Mitte des Hauses, und ein verzierter Schornstein streckt sich aus der Mitte des Daches. Die Dächer sind ja flach, und im Sommer leben die Leute oft auf dem Dach, und hier haben sie einen `Sommer-Herd´ an den Schornstein angeschlossen.

Bild 28: die Karawanserei im Schipki-Dorf

Ihre Häuser in dieser Gegend haben dicke Stein- oder Lehm-Wände, ja eher aus Lehm mit Häcksel vermischt. Eigenartig sieht das aus, wenn die Häckselhalme aus der Wand herausgucken, wie ein borstiges Tier. Und dann sind sie weiß angemalt, und oben liegt ein breiter, roter oder rot-brauner Streifen um das Haus. Da die Luft aber oft friert, kann nur im hohen Sommer mit Lehm gearbeitet werden, sie haben einige Tricks, um die Sonnenwärme während der Lehm-Arbeiten einzufangen und zu nutzen.

Die Karawanen-Leute kochen köstliche Speisen. Sie waren schon an vielen Orten und haben manche Rezepte kennengelernt. Die Dörfler aus Schipki, auch die Nonnen und Mönche der Gompa kommen und genießen die Gastfreundschaft der Karawanen und geben dafür den Schutz und die Gemütlichkeit des Raumes, ihre Erzählungen und den Schnaps — und die Mönche und Nonnen geben religiöse Ratschläge und Rituale, auch ein wenig Magie. So gleicht sich alles aus ohne viel Geldgebrauch, der hier kaum üblich ist.

Ein paar große Bratpfannen hängen an der Wand, und einmal schneiden wir Gäste einen großen Beutel voller Zucchini klein, auch Möhren, kochen alles in einer tiefen Pfanne und werfen allerlei indische Gewürze hinein, dann Öl dazu, rösten das Ganze nochmal an. Inzwischen hat jemand einen großen Topf mit Reis gekocht, eine Frau hat Fleisch von Ziegen und Schafen mit Zwiebeln gebraten, dazu das Nierenfett von Ziegenböcken getan, und Knoblauch und ... Am Ende kommt jede und jeder und jedes mit einem Blechteller heran — wir tragen immer alles mit uns im Gepäck — und lässt sich auftun, auch den Schnaps in einen hölzernen Becher. „Hm,“ lacht Tsering, „FAST so gut wie meine Mutter kocht“ — das sagt er in jeder Karawanserei, und er nimmt vorsichtig einen Schluck des braunen Schnaps´, er soll aus Indien stammen und aus Zuckerrohr gebrannt sein, und schüttelt sich, daß seine Zöpfe wackeln, und er fragt mal wieder, wozu so´n abscheuliches Zeug denn getrunken wird. Die Becher sind aus Holz gedrechselt und innen braun geworden — wohl vom vielen Schnaps — und außen schwarz von den fettigen Händen. Und die Trinker spülen die Becher mit Wasser aus, sonst nichts.

Und in der Mitte brennt bald ein großes Feuer, das Kochgerät wird weggeräumt und die Leute fangen an zu tanzen, um das Feuer. Ein paar Musikinstrumente werden geschlagen und Lieder gesungen — Tsering weiß ein paar Lieder, die etwas mit der Frechheit von Burschen — und der Scheu der Mädchen — zu tun haben — in Wirklichkeit ist es in diesem Land ja umgekehrt, doch die Texte sind alt und aus einer früheren Zeit. Seine jugendlich hohe und dazu herbe Sing-Stimme und sein Geschick begeistern die Karawanen-Leute — wenn auch nicht alle seinen Dialekt verstehen —, und schließlich heben sie ihn hoch und tragen ihn im Triumpf durch´s Dorf.

Bild 30: Tsering wird auf den Schultern durch´s Dorf getragen

Li aber steht scheu im Hintergrund, hinterher sagt sie mir, daß sie das Ganze nicht mag, ist ihr zu grob, nur den Tsering bewundert sie wegen seines Mutes. Und sie liebt seine schöne Stimme, „seine helle, ausdrucksvolle Knabenstimme.“ sagt sie mit stillem Gesicht.

Reisende aus unseren Ländern erzählen immer wieder von dem Schnee-Yeti. Eine Art Bärentier, das im Himalaya leben soll und fast wie ein Mensch aussieht. Ich vermute, daß sie Menschen gesehen haben, die solche Ziegenfellbeinlinge anhatten, denn eine klare Beschreibung dieser Wesen habe ich nie gesehen. Doch meine Buch-Kenntnisse sind gering. Ich habe in Sukhavati in der staatlichen Bibliothek gefragt, doch die Leute sind ausgewichen, sie wollten mir wohl nichts sagen. Später will ich´s wieder versuchen.

Li sieht manchmal wie ein kleiner Yeti aus, tief eingewickelt in Tücher und Felle, denn sie ist die Kälte hier nicht gewohnt.

Hier ist es sehr kalt — obwohl, wir werden noch größere Kälte erleben. Die Leute in einigen Karawansereien haben eine besondere Nahrung, die bei Kälte sehr wohl tut: in ihren großen Öfen in der Mitte der Gastsäle backen sie ein Brot aus Weizen und Gerste, das sehr dunkel und fest ist. Es wird in Würfel geschnitten und mit Yak-Schmalz und etwas Salz genossen. Der Weizen kommt aus Indien, die Gerste aus Mittel-Tibet, alles wird von den Karawanen mitgebracht.

Diese Schipki-Gegend ist etwas ganz Großes, nicht schön aber voller derber Kraft, auch Einsamkeit. Wenige Menschen wohnen hier, zum Beispiel die Hirten vom Dorf Schipki. Auch gibt es einige Klöster an sehr einsamen Stellen, und die staatlichen Dienste zur Straßenpflege und für die Reisenden.

Hohe, spitze und Schnee-tragende Berge sehen wir, eher riesige Felsen. Das Land ist karg, und nur in einigen Flußtälern findet sich Grünes — ja, und dann sind da die vielen Zwerg-Weiden und Zwerg-Erlen und die weniger als kniehohen Wachholder-Büsche auf den Schotterhängen, die aber eher graugrün als richtig grün sind. Richtige Hochgebirgs-Flora. Und Murmeltiere leben in ihren Höhlen, die an warmen Tagen die Luft mit ihren schrillen Pfiffen füllen.

Die Übergänge über die Himalayas sind überall schwierig. Es gibt nicht sehr viele Verbindungen. Alle gehen gelassen zu Fuß oder reiten auf einem Yak (doch die sind noch langsamer als Menschen) über die Pässe. Die Behörden haben aber den Verkehr etwas erleichtert durch Verbesserung und Pflege der Wege und mit den vielen Dhak-Häusern. Besonders hier am Schipki-La, so nennen sie den Schipki-Passweg, der eine wichtige Handelsverbindung mit dem Süden ist, nach Spiti und ins Himachal-Land.

Der reißende Langtsch-hen-Fluß brach sich hier durch das Gebirge, und hoch über der Schlucht gibt es den Schipki- La zur anderen Seite der Himalaya-Kämme, der La ist aber im Winter oft verschneit und geschlossen (es gab mal Zeiten, in denen die Straße für Wagen befahrbar war, aber bald ist durch die Naturkräfte alles wieder zerfallen).

Der Pass und das Dorf heißen nach dem hohen Schipki-Berg. Der Weg führt natürlich nicht über die Höhe des Schipki-Berges sondern an seinem fluß-seitigen Hang entlang. Und auch nicht ganz unten neben dem Langtsch-hen-Fluß, wo es zwar wärmer wäre, aber die Schlucht ist zu eng. Und um den Pass-Weg gegen Geröll- und Schneelawinen zu schützen, hat man ihn im Laufe der Jahrhunderte in Galerien gelegt, also in halbseitige Tunnel, die auf der Talseite offen sind, ein Stück könnt ihr links auf dem Bild 25 sehen. Diese Galerien werden fast das ganze Jahr schneefrei gehalten durch die staatlichen Behörden, aber wegen des Glatteises in den Galerien werden sie im Winter kaum genutzt, nur von Menschen und Tieren, die ´Speikes´ unter den Füßen tragen, das sind Nägel-Sohlen. An manchen Stellen gibt es die Dhak-Hütten. Wir übernachten ein paar mal darin, doch das sind keine besonderen Erlebnisse.

Doch eine war eindrucksvoll; da habe ich für euch auf dem Bild 21 gezeichnet, wie es in dieser Dhak-Hütte aussieht, eine Feuerstelle (in der auch das braune Brot gebacken wird) in der Mitte, herum liegen oder sitzen Mensch und Hund, sehr schlicht.

Ich habe gehört, daß Leute in manchen Wintern, wenn die Passwege sehr zugeschneit und vereist sind, unten auf dem Eis in der Schipki-Schlucht gehen, Karawanen, bei denen die Handelsware von Menschen getragen wird, denn Tiere können auf dem Eis nicht gehen. Doch es ist auf dem Fluß nicht so glatt wie oben auf dem Pass.

Vier Tage soll eine solche Tour dauern, um an dieser tiefen Stelle eine der höchsten Gegenden des Himalaya zu durch-queren, nicht über-queren. Auf der Karte {Bild 37, am Ende} habe ich den Schipki-La bezeichnet, und gleich daneben liegt die Schlucht, in der das stattfinden soll. Doch weiter flußaufwärts gibt es eine ähnliche Schlucht, wo die Menschen-Karawanen auch auf dem Eis wandern, sagen einige Karawanenleute. Diese Schlucht umgehen wir auf unserem Pfad allerdings weit: wir gehen über den Shixing-La, der nun im Sommer frei ist und von Karawanen benutzt wird.

Auf der Höhe des Schipki-La {Bild 28} werden wir auf einen kurzen, felsigen Pilger-Pfad verwiesen, der vom Hauptweg im Zickzack hinab bis an den Rand der Schlucht führt. Und wo er endet, können wir von einem Fels-Vorsprung aus den Langtsch-hen-Fluß tief unter uns sehen, weiß von Gischt, an anderen Stellen dunkelblau — doch wirklich: kein Weg wäre dort unten möglich, der Fluß füllt den Boden der ganze Schlucht aus. Eben nur im tiefen Winter, wenn alles fest gefroren ist, kann die Eiswanderung möglich sein. Hier sind die Himalaya-Bergzüge tief gespalten, denke ich, und durch diesen Spalt kann sich seit sehr langen Zeiten der Fluß zwängen, und vielleicht war vorher — lange vor den Menschen — ein großer See im Gebiet des Oberlaufs, da wo Tsaparang und Tholing liegen, im Zentrum des späteren Landes Guge.

Im Flußbett sehen wir rund und glatt geschliffene Steinbrocken, gelblich, beige, ja einige sind knallrot. Doch die grauen und weißen überwiegen. Ganz klein sehen wir die blitz-blauen Eisvögel über das Wasser flitzen, doch wenn sie sich hinsetzen sind sie fast unsichtbar von oben. Ich weiß, es gibt da auch die Wasseramseln, doch sie sind zu unscheinbar um sie aus dieser Höhe zu erkennen.

Bild 32: Wandbild in der Grotte über dem Langtsch-hen Khambab

Dieser Vorsprung über der Schlucht ist mit besonderer Sorgfalt für Pilger hergerichtet, eine kleine Höhle haben sie geschlagen, wo wir nächtigen können, auch für unsere Tiere ist auf der Plattform Platz, eine kleine Quelle, eher tröpfelnd als fließend, labt uns mit gutem Wasser.

An die Wände der Höhle sind bunte Bilder gemalt, eines gefällt mir besonders gut, und es steht darunter, daß es nachgemalt ist nach einem uralten Gemälde eines Künstlers aus Russland, der hier in der Nähe gewohnt haben soll. Das Bild heißt auf indisch „Bhagawan“, was bedeutet „der göttlich Gesegnete“. Auf der Plattform treffen wir eine indische Pilgerin, die sich an den Rand gesetzt hat und den Langtsch-hen betrachtet, sie sagt, „es ist meine eigene Art der Einkehr: diese Schlucht, dieses unermüdliche Fließen, das Rauschen, und das ist diese Stille . . . Und nun kommt ihr hier an — bitte seid so still wie alles hier.“

Neben dem Eingang der Höhle ist ein Ascheplatz, an dem wir ein Feuer machen, Tee kochen, von dem wir auch der Pilgerin geben. Sie stammt aus Kerala im ganzen Süden Indiens und wandert schon seit vielen Jahren hier in den Himalaya-Ländern umher, von einem Pilgerplatz zum anderen, es hat sie immer weiter getrieben, „vielleicht ist es dies hier?“ sagt sie. Unsere Tiere halten sich etwas abseits und stören sie nicht. Sie sitzt und sieht der aufkommenden Nacht im Osten entgegen. Tsering jedoch lässt sich von den späten Sonnenstrahlen bescheinen, wie er das Feuer hütet. Ein warmer Wind weht aus der Schlucht hoch, so warme Luft hat er noch nie erlebt, und um sie auf der Haut zu genießen schiebt er sein Gho ein wenig hoch, wie ihr auf dem Bild 30 sehen könnt.

Li sitzt lange neben der Frau und betrachtet auch den Fluß tief unten.

Wie die Pilgerin sich ernährt? „Betteln, das ist alles. Ab und zu gehe ich hinauf auf den Karawanenweg. Und ich pflücke ein paar Kräuter, doch das ist hier in den Bergen mühselig. Und nimmt mir die Zeit, die ich lieber . . . “ Auch für uns ist das Betteln eine normale Sache, nicht im Geringsten demütigend wie in Europa. Wie alle Menschen hier im Osten haben wir Bettelschalen, doch für die meisten Menschen ist es eine vorübergehende Pflicht von ein paar Wochen im Abstand von ein paar Jahren, das will uns daran erinnern, wie der Buddha und seine Leute sich ernährten. Für echte Pilger aber ist es die Hauptquelle für Nahrung, besonders hier in Tibet, auch in Indien und anderen Ländern in Asien. Gerade hier in Tibet, wo die Ideen Buddhas besonders aktuell sind, ist es üblich, daß immer etwas für diese Art von Betteln vorhanden ist. Es wird als gutes Verdienst empfunden, zu geben. Damit lassen wir uns in das Lebendige eingebunden sein. [Die Übersetzung „Betteln“ ist nicht ganz korrekt, weil das Wort im alten Europa einen schlechten Klang hat. Es geht ja um nichts anderes als um den Austausch von Nahrung für eine gute und wichtige Sache, die sie alle unterstützen, auch für das eigene psychische Wohlsein. Denn die Pilger erzeugen durch ihre besondere Lebensart eine spirituelle Stimmung im Raum, die allen hilft.]

Bild 33: Tsering macht Tee über der Langtsch-hen Khambab

Wir haben uns aber auch bei Bauern oder Hirten Nahrung und Kleidung erdient, durch Arbeit auf den Feldern und ähnliche einfache Dinge. Auf unseren Wegen treffen wir selten Bauern oder Hirten, eher Karawanen, und die sind fast immer großzügig und würden mehr geben als wir brauchen. Wir nehmen wenig, auch hat Buddha ja gefordert, in jedem Haus nur wenig zu nehmen sondern das Betteln zu verteilen, damit nicht manche Leute vom zu großzügigen Geben arm werden. Und nicht mehr zu nehmen, als der Körper wirklich nötig hat.

Der Passweg führt zwischen zwei verschneiten Bergriesen hindurch: dem Schipki auf der linken und dem Leo-Pargyal auf der rechten Seite. Letzteren sahen wir in ganzer Breite vom Dorf Schipki aus, der Schipki-Berg hat hinter dem Dorf eine hart-steile Felswand, ganz unnahbar. Wie sich der Langtsch-hen-Fluß so tief durch den Himalaya gegraben hat, beeindruckt uns stark, wie wir vom Passweg hinunter zur Plattform gehen. Und das Wissen, daß die Himalaya-Kette sich noch dauernd hebt — wie ich schon früher erwähnt habe (Kapitel 1) — macht diese Erfahrung noch stärker.

Es ist so kalt auf der Höhe des Weges, daß uns unsere Kleidung nicht reicht. Damit wir nachts nicht draußen schlafen müssen wie sonst oft, besuchen wir die Dhak-Häuser am Weg und übernachten in einer der einfachen Hallen. Ein Feuer gibt es da, in der Mitte der Halle brennt es, und es ist unsere Pflicht als Gäste, es zu pflegen. Für etwas mehr Mitarbeit gibt man uns eine warme Suppe aus Kräutern und etwas Fleisch, so etwas reicht für eine Pilgerfahrt. Unser Hund Walpi — ich hatte so oft vergessen ihn zu erwähnen seit er mit uns läuft — legt sich dicht ans Feuer, doch nach der halben Nacht finde ich ihn in einer kühlen Ecke liegen.

Auf der Westseite dieses Gebirges wandern wir hinunter und kommen wieder hin zum Langtsch-hen-Fluß, der auch hier noch rechts von uns in der tiefen Schlucht fließt, schießt sage ich richtiger, sein Rauschen war auf dem Hauptweg nicht zu hören, außer von der Plattform aus, und dort auch schwach. Aber hier ist es Lärm, schöner Lärm zwar, aber eben doch ...

Von Norden her mündet der Spiti-Fluß in den Langtsch-hen, dort verlassen beide ihre Gebiete tiefer Durchbrüche, aber nach einer kleinen Wegstrecke stromab wird es wieder eine Schlucht, nun die Satletsch-Schlucht genannt. Immer noch ist es eine Schlucht, doch nicht mehr so tief. Wir aber folgen dem Satletsch nicht weiter sondern überqueren ihn nahe der Spiti-Mündung um nach Tabo zu gehen.

Hier finden sich in den Uferfelsen eigenartige Einbuchtungen, ähnlich den Galerien oben am Pass aber viel größer. Früher soll es hier eine Straße gegeben haben, aber da es seit Jahrhunderten keine Motor-Wagen mehr gibt, wurden diese Galerien aufgegeben und sind zum Teil vom strömenden Wasser und Eis und Felsbrocken abgebrochen. Unser Pfad aber ist höher in den steilen Fels geschlagen. Und kurz bevor der Spiti mündet, gibt es eine lange Hängebrücke hinüber zur Nordseite, die sehr stark und verlässlich ist. Sie ist allerdings schmal, aber an beiden Enden ist ein Häuschen mit Brückenwärtern, die einander Signale geben, wann der Weg frei ist, das gilt besonders für Tiere und Lastträger, die nicht aneinander vorbei gehen können. Sie sind aber dabei, eine zweite Brücke dieser Art zu bauen . . . also für jede Richtung eine.

Die Brücke hängt an vier schweren Seilen aus Eisen, und die Signale sind leichte Schläge mit einer Holzstange an eines dieser gespannten Seile. Das trägt sehr weit entlang der Brücke und ist an der anderen Seite gut zu hören.

Drüben geht meist hoch über dem östlichen Ufer des Spiti der Pfad weiter, und nach zwei Tagen und vielen Kehren des Pfades erreichen wir das Dorf Nako. Überall sehen wir, daß Hänge zum Fluß hinunter abgerutscht sind, irgendwann mal, und immer wieder müssen neue Pfade angelegt werden, eine besonders lebendige Gegend — so gesehen. Doch, da diese steilen Hänge meist aus Schotter von höheren Abrutschen bestehen, kann sich auf lange Zeit kein wirkliches Leben festsetzen, das alles überdecken würde, wie ein Wald oder eine Moosdecke. Alles Geröll fällt schließlich in den Spitifluß, der immer wieder mit dem Wegräumen zu tun hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie unregelmäßig das Fließen ist, wo das Wasser durch die unteren Gebiete dieser Himalaya-Hänge fließt, und wieviel Geröll er zeitweise mit sich rollt. Gehört dieses Abrutschen auch zu dem Zerfall der Himalaya-Berge, von dem ich am Anfang schrieb?

Nun besuchen wir die alte Siedlung Nako. Sie liegt etwas abseits der Talsohle, auf einer Terrasse mit dem hohen, weißen und gezackten Berg Leo Pargyal im Hintergrund. Auf dem Weg nach Nako müssen wir steile Pfade hochklettern.

Den nächsten Abschnitt findet ihr hier: http://mein-tibet-fuenf.blogspot.com/

Wenn du in einem meiner Texte nach einem Stichwort suchst, drücke Strg+F und gib das Wort ein.

.